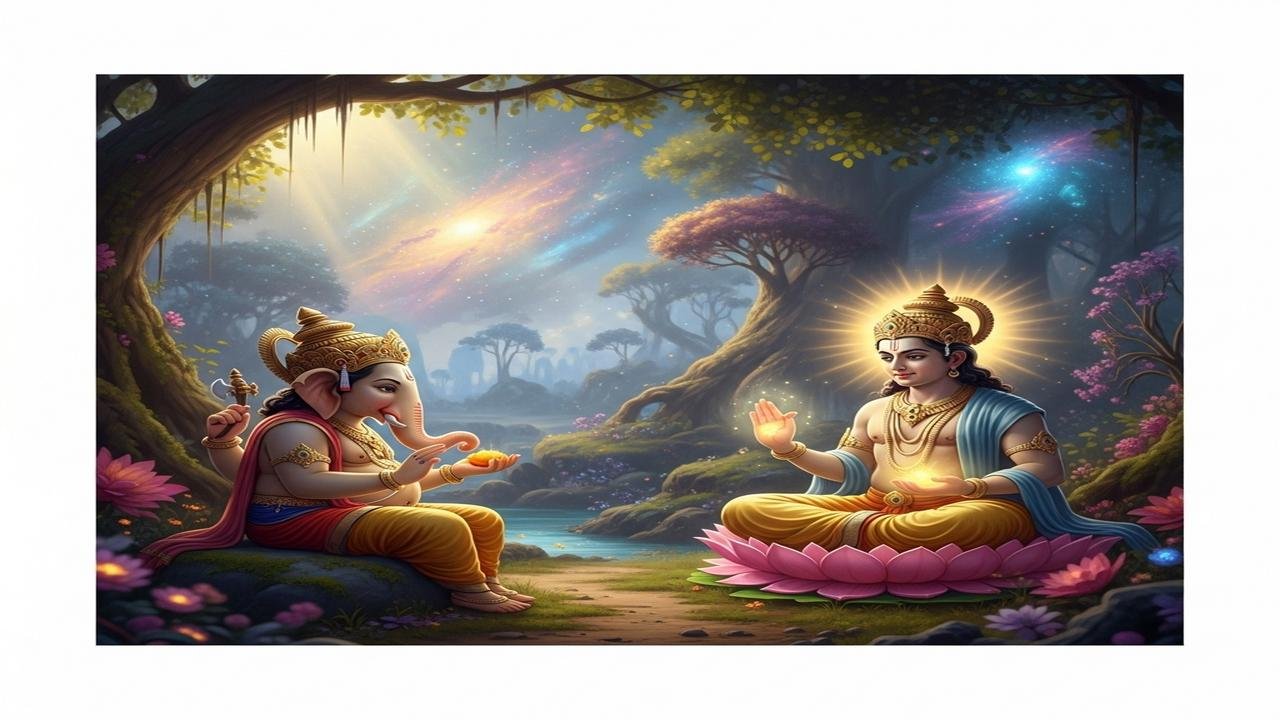

गणपति और ब्रह्मा जी का संवाद – जिसने खोले सृष्टि के रहस्य

गणपति और ब्रह्मा जी का संवाद विषय पर यह लेख एक काल्पनिक परंतु परंपरागत रूप में पोषित संवाद को प्रस्तुत करता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कारण और उद्देश्य के गूढ़ प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। कई हिन्दू ग्रंथों—जैसे वेद, उपनिषद् और पुराण—में सृष्टि के विविध मॉडल मिलते हैं; इन्हें हम यहाँ सम्मानपूर्वक उद्धृत कर के, विभिन्न परम्पराओं की व्याख्याओं को सामने रखेंगे। इस संवाद का उद्देश्य दर्शन, पूजा-व्यवहार और मानवीय अनुभव के बीच सम्बन्ध को समझना है, न कि किसी एक सम्प्रदाय का पक्ष लेना। गणपति को स्वतंत्र बुद्धि, बाधा-निवारण और आरम्भ के देवता के रूप में देखा जाता है, जबकि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में परम्परागत चित्र हैं। दोनों के बीच कल्पित वार्तालाप हमें बताता है कि कैसे सृष्टि के रहस्य मात्र रचनात्मक क्रिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चेतना, इच्छा और सीमाओं के पार होते हैं। इस लेख में हम संवाद के प्रमुख बिंदुओं, व्याख्यात्मक विविधताओं और आध्यात्मिक निहितार्थों का क्रमबद्ध विश्लेषण करेंगे, ताकि पाठक पारंपरिक कथाओं और दार्शनिक विवेचन के बीच से अर्थ निकाल सकें।

संवाद की पृष्ठभूमि और स्वरूप

परम्परा में गणपति और ब्रह्मा के बीच वास्तविक संवाद कई बार अलग-अलग कथाओं के रूप में मिलता है। कुछ पुराणों में गणपति को ब्रह्मा के साथ बैठकर सृष्टि के नियमों पर चर्चा करते दिखाया गया है; अन्य कथाएँ अधिक रूपकात्मक हैं—जहाँ गणपति सवाल पूछने वाले ज्ञानविधाता की भूमिका निभाते हैं। यहां प्रस्तुत संवाद पारंपरिक विचारों से प्रेरित है परन्तु व्याख्यात्मक और दार्शनिक दृष्टि से गहरा है।

मुख्य प्रश्नों की रूपरेखा

- क्या सृष्टि का प्रारम्भ किसी एक वजह से हुआ, या यह अनन्त चक्रों में चलती रहती है? (नित्य बनाम अनादि-संसृति)

- रचना का उद्देश्य क्या है—अहंकार का अनुभव, आत्म-ज्ञान, कर्म? (लक्ष्य और लक्ष्यहीनता)

- भाव, बुद्धि और शक्ति का सम्बन्ध कैसे समझा जाए—पुरुष और प्रकृति की भूमिका क्या है?

- भगवान-लक्ष्मण/देवत्व और जीव के बीच की दूरी कैसी है—अविज्ञान और ज्ञान किसे कहते हैं?

गणपति की दृष्टि

गणपति अक्सर प्रारम्भिक बुद्धि और सम्यक निर्णायकता के प्रतीक हैं। संवाद में वे प्रश्न करते हैं—यदि ब्रह्मा ने रचना की, तो उसे कौन संचित करता है; क्या रचना केवल रूपों की विविधता है या उसमें स्वस्वरूप का अन्वेषण भी निहित है? इस दृष्टि में गणपति रचना को प्रश्नोत्तर प्रक्रिया मानते हैं जहाँ बाधाएँ अनुभव और परख के साधन हैं।

गणपति के कुछ प्रमुख तर्क पारंपरिक ग्रंथों से मेल खाते हैं: सृष्टि का लक्ष्य केवल बाह्य वस्तु-निर्माण नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार और आत्मबोध है। गणपति का यह भी कहना है कि आरम्भ में बुद्धि (बुद्धि के प्रधान पहलू) और साधना दोनों आवश्यक हैं—क्योंकि ज्ञान बिना साधना के संचित नहीं होता और साधना बिना बुद्धि के दिशाहीन है।

ब्रह्मा की समझ

ब्रह्मा, परंपरागत रूप से रचनात्मक क्रिया और कर्म के अधिष्ठाता होते हैं। संवाद में ब्रह्मा बताते हैं कि सृष्टि की क्रिया स्वाभाविक और अनिवार्य है—एक प्रकार का लिला या दिव्य खेल जहाँ प्रत्येक रूप अपना कर्तव्य निभाता है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि रचना में अनिवार्य रूप से संकुचन और विस्तार दोनों हैं: वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, स्थायी रहती हैं और लुप्त होती हैं।

पुराणिक परिप्रेक्ष्य से ब्रह्मा यह भी कहते हैं कि नियम और क्रम के बिना जीवन सम्भव नहीं—कर्म, समय (काल), और निदान (प्रकृति के नियम) सृष्टि के चक्र को संचालित करते हैं। इसी प्रवाह में ब्रह्मा यह प्रश्न उठाते हैं कि अन्ततः यह चक्र किस ओर जाता है—एक शुद्धीकरण की ओर या अज्ञान में लौटकर पुनरावृत्ति की ओर?

संवाद से निकलने वाले दार्शनिक निष्कर्ष

- सृष्टि और उद्देश्य: कई वेदान्ती और पुराणिक परम्पराएँ सृष्टि को आत्म-आत्मान्वेषी क्रिया मानती हैं—रचना का उद्देश्य केवल बहुल रूप नहीं, बल्कि आत्म-स्वरूप का अनुभव भी है।

- बाधाएँ और पथ: गणपति के तर्क के अनुसार बाधाएँ सीखने के उपकरण हैं; शास्त्रों में इन्हें साधना के हिस्से के रूप में देखा गया है।

- प्रकृति-पुरुष द्वैत और अतिद्वैत: संवाद दर्शाता है कि कुछ परंपराएँ (वैसे वेदान्त) सृष्टि को माया या शक्ति के रूप में देखती हैं, जबकि अन्य परंपराएँ इसे वास्तविक क्रिया मानती हैं—दोनों दृष्टियों का महत्व है।

- ज्ञान और करुणा: ब्रह्मा की दृष्टि से रचना के नियमों में करुणा निहित रहनी चाहिए—क्योंकि जीवों को अनुभव और सुधार दोनों के अवसर मिलते हैं।

वैचारिक विविधता और संवेदनशीलता

हिन्दू परम्परा एकल व्याख्या पर निर्भर नहीं करती। शैव, वैश्णव, शाक्त और स्मार्त पाठक इन प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से समझाते हैं। उदाहरणतः कुछ शैव ग्रंथ सृष्टि को शिव-शक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ वैश्णव ग्रंथ इसे भगवान के लीलाईत रूप के रूप में समझते हैं। उपनिषद् और गीता के टीकाकारों ने भी सृष्टि की उत्पत्ति और उद्देश्य पर विविध टिप्पणियाँ दी हैं। संवाद का सार यही है कि मतभेदों के बीच गहन चिंतन और सहिष्णु बहस संभव है।

व्यावहारिक प्रभाव—आराधना और जीवन

यदि हम गणपति और ब्रह्मा के इस संवाद से मार्गदर्शन लें, तो जीवन को एक सार्थक अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है: आरम्भ गणपति की कृपा से होता है (नव-संयोजन, बाधा-प्रबंधन), जबकि श्रम और क्रम ब्रह्मा की भूमिका में आते हैं। पूजा-क्रियाओं में दोनों का संतुलन—गणपति को सुरक्षित आरम्भ मानकर और ब्रह्मा के नियमों के अनुरक्षण से—धार्मिक और सामाजिक जीवन समृद्ध होता है।

निष्कर्ष

गणपति और ब्रह्मा का काल्पनिक संवाद हमें सिखाता है कि सृष्टि का रहस्य केवल एक वैज्ञानिक या दार्शनिक प्रश्न नहीं, बल्कि अनुभव, नैतिकता और आध्यात्मिक अभ्यास का मिश्रण है। परंपराएँ हमें विविध उत्तर देती हैं; पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये उत्तर जीवन में दिशा और अर्थ का संचार करें। अन्ततः, चाहे आप सृष्टि को लिला, माया, या क्रम मानें—यह संवाद हमें सोचने, प्रश्न करने और सहिष्णुता के साथ विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने की प्रेरणा देता है।